Brennholz selber machen: Was brauche ich?

Wenn das Kaminfeuer prasselt und wärmt dann ist das ja eh schon schön. Wenn Du dann aber noch weißt, dass Du das Holz das da brennt selbst gesägt, gespaltet und gestapelt hast, dann wärmt es gleich doppelt.

Brennholz machen ist aber schon ein aufwändiges Projekt und Du brauchst einiges an Ausstattung und Know-How. Fangen wir mal mit der Ausrüstung an:

-

-

-

Bevor Du Dir aber sofort das Holzfällerhemd schnappst und in die Wälder ziehst, brauchst Du eine wichtige Voraussetzung – den Motorsägenschein! Ohne den geht nix.

Motorsägenschein

Um im öffentlichen Raum – also in staatlichen und kommunalen Wäldern – Holz machen zu dürfen, brauchst Du einen Motorsägenschein auch genannt Kettensägenschein. Er gilt als Qualifikationsnachweis, dass Du die grundlegenden Kenntnisse hast, um mit einer Kettensäge Holz zu sägen.

Es gibt unterschiedliche Module und Kursinhalte je nach Schwierigkeitsgrad und Einsatzbereich.

Welche Bestimmungen in Deinem Wohnort gelten, wie der Kurs dort abläuft und was er kostet erfährst Du z. B. bei der zuständigen Bezirksstelle der Naturverwaltung (ANF).

Die richtige Kettensäge finden

Wenn Du Bäume fällen oder gefällte Bäume zerteilen willst, dann greif zur Kettensäge. Da hast Du die Qual der Wahl. Grundsätzlich unterscheiden sich Kettensägen durch die Art des Antriebes.

Wie bei anderen Gartengeräten unterscheidet man zwischen Elektro- und Akku-Kettensägen sowie Benzin-Kettensägen. Sie sind für unterschiedliche Belastungen ausgelegt.

Jede Anbtriebsart hat seine Vor- und Nachteile. Überleg Dir, wie oft und intensiv Du eine Kettensäge benutzt und entscheide Dich entsprechend für den Antrieb.

| Vorteile | Nachteile | Geeignet für ... | |

|---|---|---|---|

| Akku-Kettensäge |

|

| ... die gelegentliche bis tägliche Arbeit im Garten. |

| Elektro-Kettensäge |

|

| ... Gärtner, Bauprofis, Zimmerleute, Hobbybastler. |

| Benzin-Kettensäge |

|

| ... Profiarbeiten im Wald. |

Bei der Arbeit mit der Kettensäge ist entscheidend, dass du Dich an einige Sicherheitsvorkehrungen hältst. Hier nur die wichtigsten:

- Säge nie über Kopf.

- Achte auf eine sichere Auflage des Schnittholzes.

- Sorge immer für einen sicheren Stand: Eine blockierende Säge kann Dich leicht aus dem Gleichgewicht und damit zum Stürzen bringen.

- Achte beim Sägen darauf, dass sich niemand im Gefahrenbereich aufhält.

- Halte die Motorsäge mit beiden Händen fest und sicher an den vorgesehenen Griffen.

Wichtigkeit des Kettensägenscheins

All diese Grundlagen lernst Du auch im Kurs für den Kettensägenschein. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Du den absolvierst. Es geht weniger darum, dass Du ihn haben musst, sondern mehr darum, dass Dir dabei Wissen und Fähigkeiten vermittelt werden, die für Deine Sicherheit entscheidend sind.

Lies alles zum Thema

Für das Holz machen im Wald gibt es neben der Motorsäge aber noch ein paar andere Helfer, die Dir die Arbeit erleichtern können:

Der Sappie

Der Sappie wird auch Holzhaken oder Forsthaken genannt. Er hat eine gebogene und spitze Metallklinge, die Du ins Holz schlagen kannst, um es zu bewegen. Du kannst Deine Holzstücke damit auch drehen und in die richtige Position bringen – ohne, dass Du Dich dauernd bücken oder besonders viel Kraft aufwenden musst.

Fällheber

Der Fällheber hat eine lange Hebelstange wodurch Du auch sehr schwere Stämme recht einfach drehen und in Postition bringen kannst. Mit dem Fällheber schonst Du Deinen Rücken und sparst Deine Kräfte. Ein Werkzeug auf das Du ungerne verzichten möchtest.

Spaltkeil

Spatlkeile helfen Dir besonders dicke oder harte Stämme zu spalten. Sie werden mit einem Spalthammer ins Holz getrieben und spalten es so.

Markiergerät oder Anreißmeter

Mit dem Anreißmeter kannst Du einen Baumstamm präzise in Stücke von einem Meter Länge unterteilen. Entlang der Markierung wird dann mit der Motorsäge geschnitten.

Seilwinde

Wenn Du Holz auf einem professionelleren Niveau machst, dann kann eine Seilwinde von Vorteil sein. Gerade, wenn Du in schwer zugänglichem Gelände arbeitest.

Schutzkleidung fürs Brennholz machen

Damit Du bei der Arbeit mit der Kettensäge gut geschützt bist, brauchst Du die entsprechende Schutzkleidung.

Schnittschutzhose

Die Schnittschutzhose ist schon anders als eine gewöhnliche Arbeitshose, denn sie enthält Fasern, die sich in der Kette der Säge verfangen und sie dadurch stoppen, wenn die Säge mit der Hose in Kontakt kommt.

Schnittschutzstiefel

Auch in ein ordentliches Paar Schnittschutzstiefel musst Du investieren. Normale Arbeitsschuhe reichen da nicht, denn bei den Schnittschutzstiefeln ist ein spezielles Material eingearbeitet, das schnittfest ist und den Fuß schützt.

Schutzhelm

Auch der Kopf muss natürlich geschützt werden. Vor herabfallenden Ästen aber auch vor Holzstücken, die beim Sägen wegspringen. Deshalb muss der Helm auch über ein Visier und einen Gehörschutz verfügen. Wenn Du mal ein paar Stunden mit der Motorsäge arbeitest, dann macht sich der bemerkbar.

Den Helm musst Du spätestens nach fünf Jahren austauschen oder, wenn er einen heftigen Schlag abbekommen hat oder anderweitig beschädigt wurde.

In jedem Fall solltest Du an diesem Ende nicht sparen, denn diese Kleidung kann Dich vor erheblichen Verletzungen schützen. Über dieses Mindestmaß hinaus, können eine Schnittschutzjacke oder spezielle Handschuhe auch hilfreich sein.

Brennholz sägen

Du hast Deinen Kettensägenschein, Du hast Deine Ausrüstung und Deine Schutzkleidung. Jetzt bist Du bereit fürs Brennholz machen.

Als nächstes brauchst Du Holz. Das kannst du entweder beim zuständigen Forstamt in Deiner Nähe kaufen oder über andere Anbieter, die Dir entweder Polterholz (also ganze gefällte Bäumstämme) oder bis zu einem gewissen Grad verarbeitetes Holz verkaufen – . z. B. gespaltene Stücke von einem Meter Länge.

Gerade ganze Baumstämme (z. B. Polterholz im Wald) musst Du auf ein Maß bringen, das Du gut weiterverarbeiten und transportieren kannst.

Das können Stücke von einem Meter Länge sein, die Du dann spaltest und zuhause nach dem Trocknen auf die passende Länge für Deinen Kamin schneidest.

Alternativ kannst Du das Holz schon im Wald auf die endgültige Länge schneiden. Dann lässt es sich auch leichter spalten. Da das Sägen mit der Kettensäge aber recht anstrengend ist, lohnt sich das eher, wenn Du einen geeigneten Helfer hast. Einen Sägebock kannst Du am Anhänger montieren und er funktioniert ähnlich, wie die Wippsäge, nur mit der Kettensäge.

Apropos Anhänger: Wenn das Holz nicht zu Dir nach Hause geliefert wird, dann brauchst Du wahrscheinlich einen Anhänger. Bei HORNBACH kannst Du sie in verschiedenen Größen kaufen aber auch mieten, wenn Du Dir keinen anschaffen willst.

Im nächsten Schritt wird das Holz gespalten, wie das funktioniert und welche Möglichkeiten Du hier hast, erfährst Du im Kapitel

Willst Du das gespaltene Holz zuhause nach dem Trocknen auf Kaminlänge schneiden, dann nutzt Du dafür am besten eine Wippsäge.

Hier hast Du ein sehr geringes Verletzungsrisiko, weil Du das Holzstück in die Wippe einlegst und diese dann mit dem Holzstück gegen das Sägeblatt drückst. So kommen Deine Hände nie in die Nähe des Sägeblatts. Fährt die Wippe zurück, wird das Sägeblatt wieder verdeckt und liegt nicht frei.

Auf welche Länge muss ich mein Brennholz sägen?

Das hängt davon ab, wie groß der Innenraum Deines Ofens ist. Üblich sind Längen von 25 cm über 33 cm bis zu 50 cm.

Meistens findest Du in der Wippe der Säge Markierungen, an denen Du Dich für die richtige Scheitlänge orientieren kannst.

Brennholz spalten

Jetzt hast Du die Stämme im Wald schon mal zu Meterstücken – vielleicht auch kleiner – geschnitten und diese Stücke nach Hause transportiert. Wie geht es jetzt weiter auf dem Weg in den Kamin?

Der nächste Schritt ist es das Holz zu spalten. Gespaltenes Holz trocknet schneller, deshalb ist dieser Schritt wichtig.

Egal, ob Du von Hand oder mit einem Holzspalter spalten möchtest. Selbst dicke Kiefern lassen sich kurz nach dem Fällen leicht spalten; nach einem Jahr wird das Spalten schwierig.

Gefrorenes Holz ist brüchig und lässt sich einfach spalten, deshalb ist der Winter eine beliebte Jahreszeit dafür. Wenn das Holz zum Spalten zu schmal ist, schäle einen Streifen Rinde vom Block ab, damit er leichter trocknet.

Du kannst Holz mechanisch mit einem Holzspalter oder mit purer Muskelkraft und einer Spaltaxt spalten.

Axt und Beil sind Dir zu anstrengend? Dann ist ein Holzspalter eine gute Alternative für Dich. Das sind die Vorteile eines Holzspalters:

- rückenschonend

- geringerer Kraftaufwand als beim Holzspalten per Hand

- einfache Bedienung

- geringes Verletzungsrisiko

- spaltet sowohl trockenes als auch feuchtes oder nasses Holz

- spart langfristig Zeit, Kraft und Geld

Eine Aufgabe, viele Lösungswege: Die vielen Modelle der Holzspalter unterscheiden sich unter anderem darin, ob sie stehend oder liegend schneiden, wie leistungsstark sie dabei sind, wie sie angetrieben werden, welche Größe von Holzstämmen sie spalten können und wie lang und breit die Holzspaltstücke am Ende sind.

- Geräuscharm durch Elektromotor

- Kleinere Kurzholzspalter können mit 230 Volt angetrieben werden.

- Größere Geräte brauchen Starkstrom von 380 Volt.

- Geeignet um große Mengen Holz direkt im Wald zu spalten.

- Unabhängig von der Stromversorgung

- Können auch im Gelände verwendet werden.

- Kleinere Spalter besitzen einen 4-Takt-Benzinmotor, große Spaltgeräte werden mit Diesel betrieben.

- Die Hydraulikpumpe wird mit der Zapfwelle eines Traktors angetrieben.

- Können an Traktoren angebaut und direkt im Wald eingesetzt werden.

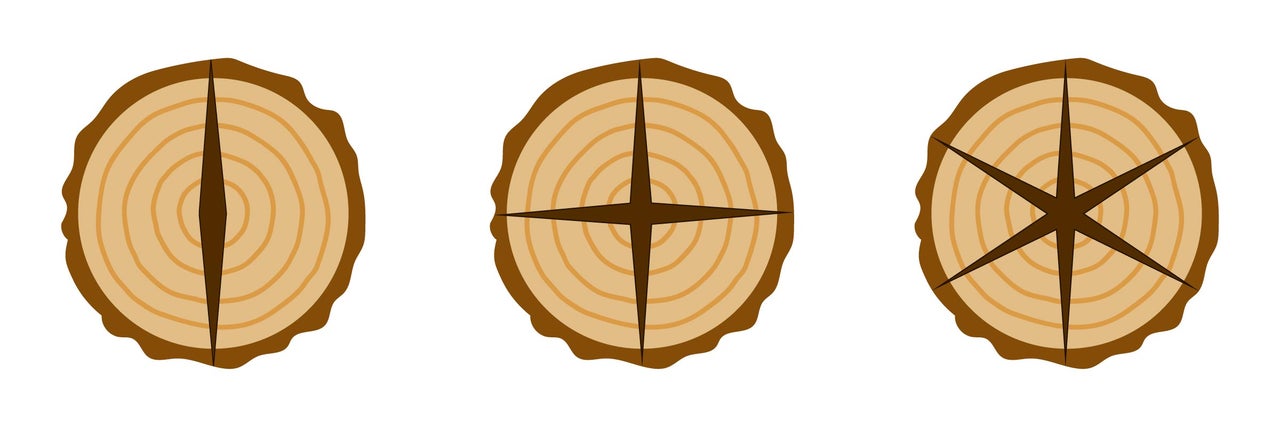

- Verschiedene Spaltwerkzeuge: einfacher Spaltkeil, ein Spaltkreuz oder Spaltkranz

- Spaltwerkzeug wird in das Holzstück getrieben, wodurch in einem Arbeitsgang je zwei, vier oder bis zu 8 Holzscheite produziert werden.

- Senkrechtspalter ( = stehende Holzspalter): Das Holz wird stehend von oben nach unten gespalten.

- Waagerechtspalter ( = liegende Holzspalter): Das Holz wird von einer Druckplatte gegen eine Klinge geschoben und geteilt.

- Liegenden Holzspalter haben den Vorteil, dass auch dicke Stämme ohne große Anstrengung direkt vom Boden in den Arbeitsbereich gerollt werden können.

Die Spaltkraft und die Spaltlänge sind zwei wichtige Leistungskennzahlen von Holzspaltern:

Das Maß, in dem die maximale Schneidlänge angegeben wird, die ein Holzspalter noch spalten kann, nennt man Spaltlänge. Bei Standardgeräten liegt dieses Maß zwischen 55–110 cm.

Eine weitere wichtige Kennzahl bei Holzspaltern ist die Spaltkraft. Sie gilt als Maß für die Kraft der Maschine und wird üblicherweise in Tonnen (t) angegeben. Die Leistungsstufen von Geräten variieren von 4 t für die Kaminholzaufbereitung bis hin zu Profispaltern mit einer Spaltkraft von 40 t.

Wie viel Spaltkraft das Gerät benötigt, hängt von einer Reihe von Bedingungen ab. Hierzu gehören unter anderem:

- Holzart

- Holzlänge

- Durchmesser der Stämme

- Trocknungszustand des Holzes

Wenn Du überwiegend Weichholz wie Fichte oder Kiefer verarbeitest, genügt ein Holzspalter mit 5–6 Tonnen Spaltkraft. Wenn Du hauptsächlich Buchen- und Eichenholz spalten willst, solltest Du besser gleich ein Gerät der nächsten Leistungsstufe (7,5–9 Tonnen) wählen.

Bei der Arbeit mit Holzspaltern solltest Du zunächst darauf achten, dass der Holzspalter stabil auf einem geraden Untergrund steht und nicht in der Nähe von Gegenständen benutzt wird, die zerbrechlich sind.

- In der Regel sind Holzspalter mit einer Zweihandbedienung ausgestattet. Damit fährt das Spaltwerkzeug nur dann nach unten, wenn Du beide Bedienungshebel gleichzeitig nach unten drückst.

- Elektrische Anlaufsicherungen verhindern, dass das Gerät von selbst anläuft, etwa nach einem Stromausfall.

- Grundsätzlich sollte immer nur eine Person den Holzspalter bedienen. Umherfliegende Holzteile könnten Verletzungen verursachen. Kinder dürfen sich nicht in der Nähe des Holzspalters aufhalten!

- Achte beim Einlegen des Holzstücks darauf, dass nur frisches Holz quer gespalten werden darf. Wird trockenes Holz quer gespalten, so splittert es; die Splitter fliegen mehr als fünf Meter weit und können schwere Verletzungen verursachen.

- Wenn der Holzspalter nicht von selbst die Holzspäne absaugt, dann solltest Du hin und wieder das Gerät säubern. Bei saugenden Holzspaltern ist darauf zu achten, dass der Absauger auch gut funktioniert.

- Bei der Arbeit solltest Du immer Arbeitskleidung und Arbeitsschutz tragen. Besonders wichtig sind Sicherheitsschutzbrille, Schutzhelm, Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe.

Brennholz hacken

Um sicher und effektiv Dein Brennholz zu hacken, brauchst Du einen stabilen Untergrund. Am besten verwendest Du einen Hackklotz, der etwa kniehoch ist und auf festem Boden steht.

Am einfachsten ist es, wenn Du das Holzstück von oben spaltest. Stell es dafür auf dem Hackklotz so weit wie möglich von Dir weg. Wenn Du das Holz verfehlst, trifft die Axt den Klotz und nicht Dein Bein.

Halte den Stiel der Axt mit geraden Armen am unteren Ende fest. So hast Du mehr Kraft und hackst sicherer. Wenn Du zu weit vom Holzstück entfernt bist, dann gehe einen Schritt näher ran und korrigiere den Abstand nicht über die Arme. Im besten Fall sollte der Griff der Axt horizontal stehen, wenn die Axt auf das Holz trifft.

Für Verwirrung sorgt immer wieder die Unterscheidung zwischen einer Axt und einem Beil. Klar, beide spalten Holz. Grundsätzlich unterscheiden sie sich in der Größe. Eine Axt hat einen deutlich längeren Stiel als ein Beil. Und man verwendet die Werkzeuge für unterschiedliche Zwecke.

Eine Axt greift und führt man mit beiden Händen. Mit ihr kannst Du viel mehr Kraft erzeugen, als mit einem Beil.

Das Beil ist nicht nur kleiner, sondern auch leichter als die Axt. Es kann – mit etwas Übung – auch mit nur einer Hand geführt werden. Das Beil brauchst Du für feinere Arbeiten, wenn Du zum Beispiel kleinere Holzstücke spalten oder Äste entfernen willst.

Je nach Zweck brauchst Du unterschiedliche Äxte und Beile. Entscheidend dafür ist die Form des Kopfes. Der ist übrigens in der Regel auf einem Holzstiel befestigt.

Es gibt viele Unterarten von Äxten und Beilen. Wir zeigen Dir hier die wichtigsten Formen, die Du brauchst, um Dein Brennholz zu schlagen:

Je nach Art der Anwendung unterscheidet man unter anderem Forstbeile, Zimmermannsbeile, Küchenbeile oder Handbeile. Diese haben verschiedene Größen und Krümmungen der Schneide.

Verwendung: Beile werden für genaue und feine Arbeiten eingesetzt, zum Beispiel um Holz in kleineren Mengen oder mittlere Holzstücke herzustellen. Beile eignen sich aufgrund ihres leichteren Gewichts im Vergleich zu Äxten eher für unterwegs. Auch als Küchenwerkzeug kommen sie zum Einsatz, etwa zum Teilen von Knochen.

Sie ist das Universalwerkzeug unter den Äxten. Ihre Klinge ist viel schmaler als bei der Spaltaxt, da sie darauf ausgelegt ist, das Holz gegen die Faser zu schneiden. Das brauchst Du vor allem dann, wenn Du Bäume fällen oder entasten willst. Die Forstaxt gibt es in unterschiedlichen Größen. Sie ist der Allrounder unter den Äxten.

Die Forstaxt gibt es mit unterschiedlich geformtem Kopf. Je schmaler die Schneide ist, desto besser eignet sie sich, um die Holzfaser zu zerschneiden.

Sie ist die größte und schwerste unter den Äxten. Das muss auch so sein, denn mit ihr kannst Du sogar dicke Holzstämme spalten. Die Form des Kopfes ist darauf ausgelegt, das Holz entlang der Faser zu spalten. Im Gegensatz zu einer Forstaxt – die schneidet das Holz gegen die Faser. Die Spaltaxt ist vorne schmal und wird nach hinten deutlich dicker. So kann der schmale Teil einfach ins Holz eindringen, während der breite Teil es auseinander drückt.

Wird der Kopf sehr schnell breit spricht, man auch von einem Spalthammer.

Brennholz trocknen und lagern

Ob Dein Brennholz richtig trocknet, hängt unter anderem davon ab, wie Du es lagerst. Achte dabei besonders auf diese 3 Faktoren:

- eine gute Sonneneinstrahlung

- genügend Luftzufuhr

- Schutz vor Regen und anderen Witterungseinflüssen

Brennholz im Freien lagern

Lagere Dein Brennholz auf keinen Fall in geschlossenen Räumen, im Keller oder in einem Gartenschuppen. Dort kann die Luft zwischen den Holzscheiten schlechter zirkulieren und das Holz bekommt zu wenig Sonne ab. Es trocknet also schlechter.

So lagerst Du Dein Brennholz optimal:

- Als freistehenden Stapel, der vor Feuchtigkeit geschützt wird. Von oben schützt z. B. eine Abdeckplane und von unten unterlegte Europaletten, Steine oder Kanthölzer.

- Als Holzstapel, der trocken unter einem Schleppdach gelagert wird.

- Als Holzmieten. Das ist eine besondere Art des Stapelns von Holz. Dabei werden zylinderförmig gestapelte Holzscheite mit einem Dach aus Holzscheiten-Ziegeln vor Regen geschützt.

- An der Hauswand gestapelt. Empfohlen ist hierfür die Südseite des Hauses. Um eine gute Belüftung zu garantieren, sollte der Holzstapel mindestens 10–15 cm Abstand zur Hauswand haben und zum Boden hin geschützt sein.

- Kaminholzunterstände sind eine sichere Lagerungsstätte für Brennholz.

Bei der Lagerung im Freien trocknet das Kaminholz ganz natürlich durch Sonne und Wind. Wie lange es trocknen sollte, hängt unter anderem von der Holzart ab.

| Holzart | Trocknungszeit | Holzeigenschaften |

|---|---|---|

| Fichte | 6–12 Monate | Weichholz, das schnell trocknet und sich als Anmachholz eignet. Der Heizwert ist nicht besonders hoch. |

| Kiefer | 6–12 Monate | Weichholz, das durch hohen Anteil an Harz gute Brenneigenschaften aber einen geringen Brennwert hat. |

| Birke | 12–18 Monate | Hartholz mit geringem Funkenflug aber auch geringerer Heizleistung als andere Harthölzer. |

| Buche | 18–24 Monate | Hartholz, das langsam trocknet aber auch lange und mit hohem Heizwert brennt. |

| Eiche | 18–24 Monate | Besonders gute Heizleistung dadurch aber auch eine lange Trocknungszeit. |

Diese Trocknungszeiten sind grobe Richtwerte, an denen Du Dich orientieren kannst. Wie lange Dein Brennholz zum Trocknen braucht, hängt stark von den klimatischen Bedingungen (sehr trockener oder feuchter Sommer), der Spaltform und der richtigen Lagerung ab.

Entscheidend ist letztendlich immer die optimale Restfeuchte des Holzes von unter 20 %. Wenn das Holz diesen Wert erreicht hat, kann es mit einer optimalen Brennleistung verfeuert werden.

Brennholz sollte nicht länger als 4 Jahre lagern, damit sich die gasreichen Bestandteile im Holz nicht verflüchtigen und biologische Abbauprozesse den Heizwert vermindern. Außerdem kann sich mit der Zeit der Holzwurm einnisten und das Holz zersetzen.

Holz mit einer Restfeuchte über 20 % brennt schlecht und bildet viel Qualm und Ruß, was den Kamin versottet. Außerdem brennt es ineffizient und heizt nicht gut.

Zu trocken sollte das Holz aber auch nicht sein. Bei einer Restfeuchte von unter 10 % verbrennt es sehr schnell und mit einem geringeren Wärmeertrag.

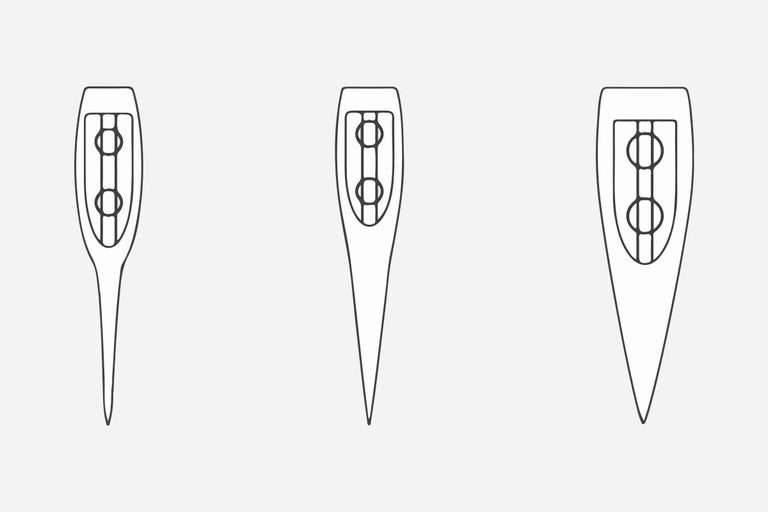

Bevor Du das Holz verfeuerst, solltest Du die Restfeuchte mit einem Messgerät ermitteln. Dafür spaltest Du einen Holzscheit und hältst das Feuchtemessgerät auf die frisch gespaltene Innenseite. Wichtig: Drücke die Messspitzen entlang der Faser in das Holz. Jetzt kannst Du die Restfeuchte ablesen.

Die optimale Lagerung ist das eine, doch damit Dein Brennholz nicht nur geschützt ist, sondern auch sicher steht, hier einige Punkte, die Du beachten solltest, wenn Du Dein Holz stapelst:

- In der untersten Reihe Holzscheite mit leichtem Abstand nebeneinanderlegen. So kann das Holz gut durchlüftet werden und trocknet richtig gut durch.

- In der zweiten Reihe wieder vorne beginnen, die Scheite jetzt aber quer auflegen. So die ganze Reihe auffüllen.

- Jetzt immer im Wechsel eine Reihe quer, eine Reihe längs aufschichten. So steht der Holzstapel stabil und sicher.

Häufige Fragen zu Brennholz machen

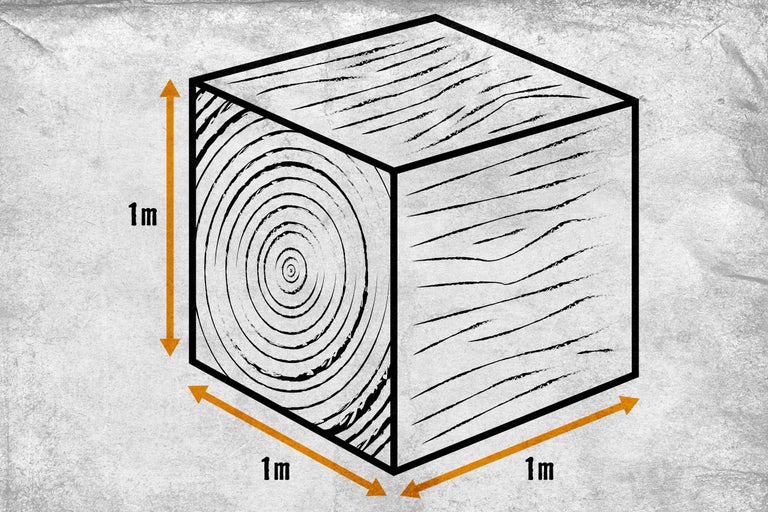

Festmeter

1 Festmeter (Fm) = 1 m3 massives Holz, ohne Zwischenräume in der Schichtung. Man spricht auch von reinem Holzvolumen.

Schüttraummeter

1 Schüttraummeter (Srm) = 1 m3 lose aufgeschüttetes Scheitholz, einschließlich Zwischenräume in der Schüttung

Raummeter

1 Raummeter (Rm) = 1 m3 geschichtets Holzstücke, einschließlich Zwischenräume in der Schichtung.